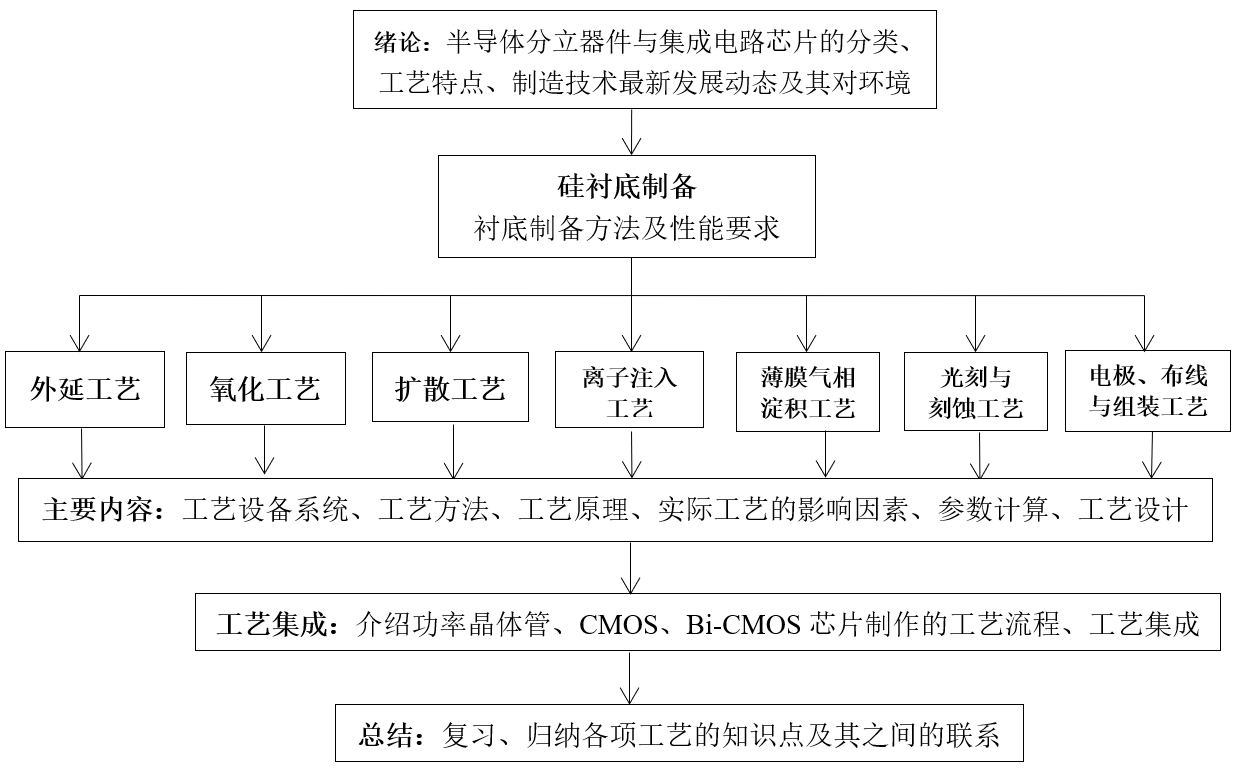

一、教学内容结构关系图

二、具体教学内容

1.绪论(2学时)

介绍本课程的教学任务、性质及学习方法,主要阐述半导体分立器件与集成电路芯片分类、工艺特点、制造技术最新发展动态及其对环境和可持续发展的影响等。

2.硅衬底制备(2学时)

主要介绍半导体硅分立器件和集成电路制造工艺对半导体硅衬底的质量要求,以及硅单晶片的加工方法和处理技术等基本内容,为本课程的后续学习打下必要的理论基础。要求:重点掌握半导体器件和集成电路对硅单晶衬底的基本要求,熟悉硅单晶片中存在的缺陷和有害杂质及常用的杂质吸除技术,了解晶体定向与晶面标识的目的及表面精细加工的方法,以便与后道工艺中的划片及布线平坦化等知识相结合。

3.外延工艺(6学时)

主要阐述气相外延工艺的基本原理与方法。要求:重点掌握外延生长与外延掺杂的物理化学原理及生长过程的控制机制,掌握氯化氢气相腐蚀抛光的原理、外延层杂质与衬底杂质间的对流扩散;熟悉外延生长速度的主要影响因素、外延生长引起的自掺杂效应、外延生长速度的计算方法与工艺条件的设计;了解常压外延、低压外延及分子束外延等系统及其区别,外延生长过程中典型的结构缺陷和图形缺陷以及外延新技术。

4.氧化工艺(8学时)

主要阐述二氧化硅薄膜的热生长动力学原理与制备方法。要求:重点掌握干氧氧化机理、离解效应及局部氧化时的鸟嘴效应,掌握热生长氧化层厚度、最小掩蔽膜厚度的计算方法以及氧化工艺的设计方法;熟悉不同用途二氧化硅薄膜的制备方法与结构特点,了解二氧化硅网络结构、氧化层生长速率的影响因素、氧化过程中产生的结构缺陷以及氧化新技术。

5.扩散工艺(8学时)

主要阐述杂质在硅晶体中的扩散原理与工艺方法。要求:重点掌握杂质的扩散微观机构与扩散方程及杂质分布的主要影响因素。掌握低浓度下的杂质原子在硅中的两种基本扩散方式及其所遵循的分布,熟悉两步扩散工艺参数(如杂质总量、结深和方块电阻)的计算及工艺条件(时间和温度)的设计方法;了解扩散系统以及引起实际分布与理论分布差异的原因,半导体分立器件与集成电路制造对扩散参数不同要求,以及扩散新技术。

6.离子注入工艺(8学时)

主要阐述离子注入的原理与能量损失机构,杂质离子在靶中的浓度分布以及注入损伤和热退火。要求:重点掌握离子注入的原理与能量损失机构;掌握杂质离子注入在非晶靶中形成的浓度分布、注入结深与峰值浓度的计算,以及离子注入工艺条件(如能量和剂量)的设计;熟悉单晶靶注入时的沟道效应与偏斜工艺,以及二氧化硅掩蔽膜厚度的计算方法;了解离子注入系统、注入损伤种类与退火目的、离子注入与扩散相结合的两步掺杂工艺及其热退火过程中的增强扩散效应以及离子注入新技术。

7.薄膜气相淀积工艺(6学时)

主要阐述化学气相淀积和物理气相淀积的基本原理和工艺方法。要求:重点掌握化学气相淀积和物理气相淀积的控制机制,掌握气相淀积时存在的台阶覆盖问题及其消除方法,熟悉化学气相淀积系统组成、蒸发与溅射两种物理气相淀积方法,了解几种关键薄膜的主要特点与制备方法以及淀积新技术。

8.光刻工艺(6学时)

主要阐述光刻工艺流程、刻蚀原理、光刻胶的特性及掩膜版的制备方法。要求:重点掌握光刻工艺的流程与刻蚀原理;掌握正型与负型抗蚀剂的特点与应用、邻近效应及其对光刻图形的影响与改善方法;熟悉晶片表面图形的刻蚀工艺与表征方法。了解抗蚀剂与掩模材料的种类、各种曝光方法的优缺点以及光刻新技术。

9.电极、布线与组装工艺(6学时)

主要阐述电极、布线、键合及封装技术及相关内容。要求:重点掌握电极系统的基本要求,布线金属的电迁移及其带来的不良影响;熟悉布线、组装、键合及封装等基本概念;了解布线的种类及其形成方法、平坦化工艺方法及其分类、电子元器件的主要封装或组装型式与特点及封装新技术。

10.工艺集成(4学时)

主要阐述功率晶体管、CMOS及Bi-CMOS芯片制造的工艺流程与工艺集成新进展等相关内容,复习、归纳各工艺的知识点及其之间的联系,进行课程总结。要求掌握功率晶体管和CMOS集成电路工艺流程,了解Bi-CMOS芯片制造的工艺流程以及集成电路中所用元器件结构及其隔离工艺等新技术。

三、特殊的教学内容

除了要掌握基本工艺和芯片制作工艺流程及其相互影响外,还要注意半导体工艺中的特殊现象,如影响扩散的“场助效应”、“荷电空位效应”、“发射极陷落效应”等;影响离子注入的“沟道效应”及其退火过程中的“扩散增强效应”等;影响氧化工艺的“离解效应”、“鸟嘴效应”等;影响光刻工艺的“邻近效应”,以及电极金属化的“台阶覆盖”、“电迁移”等问题。随着集成电路集成度的不断提高,这些因素对集成电路芯片的设计和制造影响更加明显,必须加以介绍。在实际的教学过程中,对这些特殊的问题可以单独进行讲解,并按以下顺序来解释:问题的提出→具体问题→存在原因→解决或改善方法。

四、教学内容间的联系

要掌握半导体器件的工艺流程,熟悉工艺之间的相互关系很关键,比如氧化与扩散可以通过“SiO2的掩蔽作用”与“热氧化过程中的杂质再分布”结合进来;外延与扩散可以通过外延过程中的“对流扩散”与外延层的“隔离扩散”结合起来;扩散与离子注入可以通过注入后的“退火”与“推进”等结合起来。在实际教学中,应重点介绍这些知识点之间的相互联系,并通过练习题或思考题的形式出现以便使学生牢固掌握。

五、重点和难点

半导体工艺集成涉及到集成电路制造的整个生产流程,是培养应用型人才的重要环节,应该强化该部分内容。但是,要熟悉整个工艺流程中前后道工序之间的相互联系,必须对各个单项工艺的原理进行认真的学习。而且,对分立器件和集成电路侧重点有所不同。分立器件涉及到扩散、氧化、光刻、物理气相淀积等工艺。由于器件的结深较深、浓度较低,所需的薄膜厚度较厚,所以,工艺温度较高、持续时间也较长,因此后道工艺对前道工艺的影响也更大。集成电路芯片制造涉及离子注入、化学气相淀积、光刻等关键技术,必须对典型的“CMOS 芯片制造工艺”、“集成电路的隔离技术”以及“VLSI 的接触与互连技术”等内容加以介绍。