半导体工艺原理

Semiconductor Technology Principle

主撰:陈曦 审核:王彩琳 批准:刘静

一、课程基本信息

课程名称 |

半导体工艺原理 |

课程代码 |

04110670 |

学分 |

3.5 |

总学时 |

56 |

讲课学时 |

56 |

上机学时 |

0 |

实验学时 |

0 |

课程A/B类归属 |

B类 |

开课学期 |

第五学期 |

先修课程 |

半导体器件物理(04110030)、半导体化学(04191700) |

适用专业 |

电子科学与技术 |

开课单位 |

自动化与信息工程学院电子工程系 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二、课程性质与目的

半导体工艺原理是电子科学与技术专业一门重要的专业基础课。

本课程旨在使学生能够掌握半导体分立器件和集成电路制造基础工艺的原理与方法,分析芯片制造过程中出现的各种问题,培养学生理论联系实际和创新意识,为以后从事半导体分立器件或集成电路制造等的工艺设计奠定扎实的理论基础。

三、教学目标及其对毕业要求的支撑

(一)教学目标

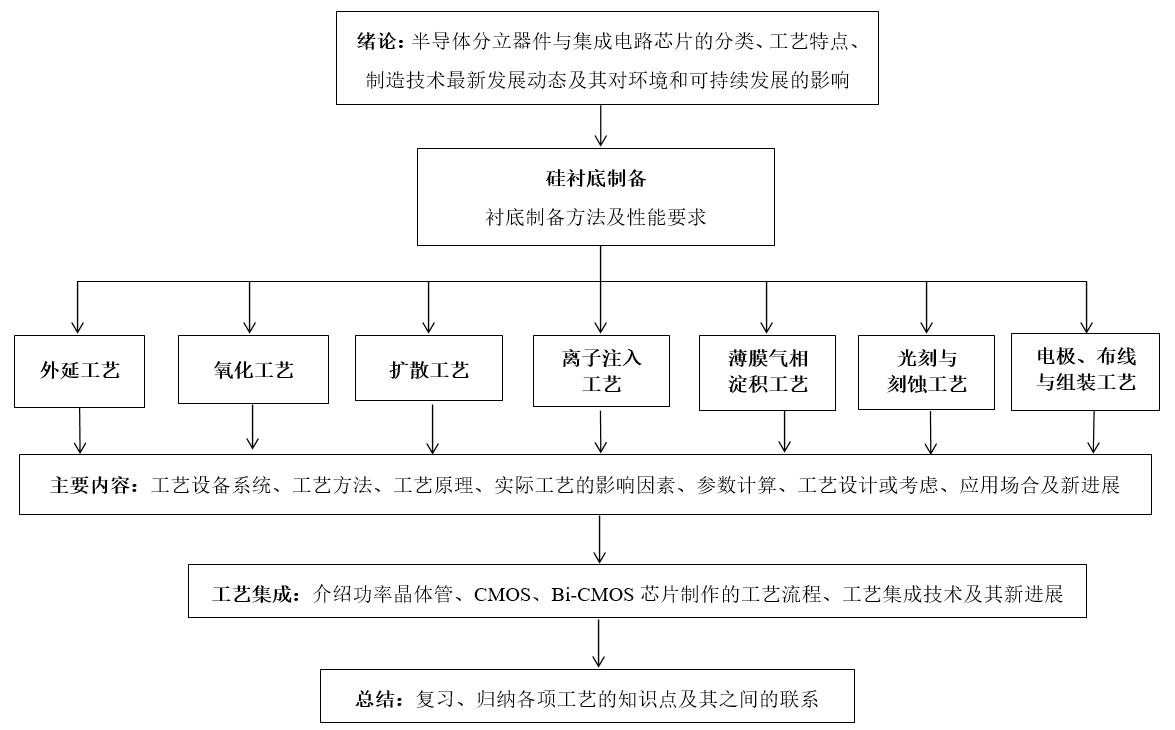

半导体工艺原理主要围绕现代半导体分立器件和集成电路制造的基础工艺,重点介绍关键工艺的基本原理及制造方法,其中包括衬底制备、外延、氧化、扩散、离子注入、薄膜气相淀积、光刻、刻蚀、金属化等工艺及其新进展,简要介绍功率晶体管与CMOS等集成电路的制造工艺流程及工艺集成新进展。通过课堂教学使学生掌握半导体分立器件和集成电路制造工艺的基本原理、方法及新技术等内容,培养学生具有综合运用课程知识的能力和工艺分析与设计的基本能力;通过讲授半导体制造过程对环境的影响等,使学生初步建立环境保护与可持续发展的意识。

教学目标具体要求如下:

(1)要求学生了解半导体分立器件和集成电路芯片的分类、基本特点、制造技术最新发展动态及其对环境和可持续发展的影响;

(2)要求学生掌握硅衬底制备、外延、氧化、扩散、离子注入、薄膜气相淀积、光刻、刻蚀、金属化等单项工艺的基本原理和设计方法;

(3)要求学生能够进行MOS晶体管和CMOS集成电路芯片制造工艺流程的分析和设计;

(4)要求学生熟悉各类半导体分立器件和集成电路制造的工艺集成技术及其新进展。

(二)教学目标对毕业要求的支撑矩阵

教学目标对毕业要求的支撑关系如下表:

毕业要求及其指标点 |

教学目标 |

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

1 工程知识 |

1-4 |

|

|

√ |

√ |

2 问题分析 |

2-3 |

|

√ |

|

|

3设计/开发解决方案 |

3-1 |

|

√ |

|

|

3-3 |

|

|

√ |

√ |

7环境和可持续发展 |

7-2 |

√ |

|

|

|

四、教学内容

(一)教学内容结构关系图

(二)具体教学内容

1.绪论(2学时)

(1)教学内容

介绍本课程的教学任务、性质及学习方法,主要阐述半导体分立器件与集成电路芯片分类、工艺特点、制造技术最新发展动态及其对环境和可持续发展的影响等。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求7环境和可持续发展”中的“指标点7-2:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响”。

(3)作业及课外学习要求

作业:习题1、2

课外学习:通过书籍或网络资料了解半导体分立器件与集成电路制造技术的最新发展动态。

2.硅衬底制备(2学时)

(1)教学内容

主要介绍半导体硅分立器件和集成电路制造工艺对半导体硅衬底的质量要求,以及硅单晶片的加工方法和处理技术等基本内容,为本课程的后续学习打下必要的理论基础。要求:重点掌握半导体器件和集成电路对硅单晶衬底的基本要求,熟悉硅单晶片中存在的缺陷和有害杂质及常用的杂质吸除技术,了解晶体定向与晶面标识的目的及表面精细加工的方法,以便与后道工艺中的划片及布线平坦化等知识相结合。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑 “毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

作业:习题1、2

课外学习:通过书籍或网络资料了解大直径硅单晶材料的基本特性与制备方法。

3.外延工艺(6学时)

(1)教学内容

主要阐述气相外延工艺的基本原理与方法。要求:重点掌握外延生长与外延掺杂的物理化学原理及生长过程的控制机制,掌握氯化氢气相腐蚀抛光的原理、外延层杂质与衬底杂质间的对流扩散;熟悉外延生长速度的主要影响因素、外延生长引起的自掺杂效应、外延生长速度的计算方法与工艺条件的设计;了解常压外延、低压外延及分子束外延等系统及其区别,外延生长过程中典型的结构缺陷和图形缺陷以及外延新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求2问题分析”中的“指标点2-3:能够应用专业知识,并通过文献检索,分析电子科学与技术领域复杂工程问题,获得有效结论”;也可以支撑 “毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

作业:习题1、2、3

课外学习:通过书籍或网络资料了解外延工艺在半导体分立器件与集成电路芯片制造中的应用。

4.氧化工艺(8学时)

(1)教学内容

主要阐述二氧化硅薄膜的热生长动力学原理与制备方法。要求:重点掌握干氧氧化机理、离解效应及局部氧化时的鸟嘴效应,掌握热生长氧化层厚度、最小掩蔽膜厚度的计算方法以及氧化工艺的设计方法;熟悉不同用途二氧化硅薄膜的制备方法与结构特点,了解二氧化硅网络结构、氧化层生长速率的影响因素、氧化过程中产生的结构缺陷以及氧化新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求2问题分析”中的“指标点2-3:能够应用专业知识,并通过文献检索,分析电子科学与技术领域复杂工程问题,获得有效结论”;也可以支撑 “毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

作业:1、2、3、4

课外学习:通过书籍或网络资料学习二氧化硅的物理和化学性质等基础知识。

5.扩散工艺(8学时)

(1)教学内容

主要阐述杂质在硅晶体中的扩散原理与工艺方法。要求:重点掌握杂质的扩散微观机构与扩散方程及杂质分布的主要影响因素。掌握低浓度下的杂质原子在硅中的两种基本扩散方式及其所遵循的分布,熟悉两步扩散工艺参数(如杂质总量、结深和方块电阻)的计算及工艺条件(时间和温度)的设计方法;了解扩散系统以及引起实际分布与理论分布差异的原因,半导体分立器件与集成电路制造对扩散参数不同要求,以及扩散新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求2问题分析”中的“指标点2-3:能够应用专业知识,并通过文献检索,分析电子科学与技术领域复杂工程问题,获得有效结论”;也可以支撑 “毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

作业:1、2、3、4

课外学习:通过书籍或网络资料了解扩散工艺在半导体分立器件制造中的广泛应用。

6.离子注入工艺(8学时)

(1)教学内容

主要阐述离子注入的原理与能量损失机构,杂质离子在靶中的浓度分布以及注入损伤和热退火。要求:重点掌握离子注入的原理与能量损失机构;掌握杂质离子注入在非晶靶中形成的浓度分布、注入结深与峰值浓度的计算,以及离子注入工艺条件(如能量和剂量)的设计;熟悉单晶靶注入时的沟道效应与偏斜工艺,以及二氧化硅掩蔽膜厚度的计算方法;了解离子注入系统、注入损伤种类与退火目的、离子注入与扩散相结合的两步掺杂工艺及其热退火过程中的增强扩散效应以及离子注入新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求2问题分析”中的“指标点2-3:能够应用专业知识,并通过文献检索,分析电子科学与技术领域复杂工程问题,获得有效结论”; 可以支撑 “毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

作业:1、2、3

课外学习:通过书籍或网络资料了解离子注入工艺在新型半导体分立器件与集成电路芯片制造中的广泛应用。

7.薄膜气相淀积工艺(6学时)

(1)教学内容

主要阐述化学气相淀积和物理气相淀积的基本原理和工艺方法。要求:重点掌握化学气相淀积和物理气相淀积的控制机制,掌握气相淀积时存在的台阶覆盖问题及其消除方法,熟悉化学气相淀积系统组成、蒸发与溅射两种物理气相淀积方法,了解几种关键薄膜的主要特点与制备方法以及淀积新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求2问题分析”中的“指标点2-3:能够应用专业知识,并通过文献检索,分析电子科学与技术领域复杂工程问题,获得有效结论”;也可以支撑 “毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

作业:1、2、3

课外学习:通过书籍或网络资料了解化学气相淀积和物理气相淀积工艺在半导体分立器件与集成电路芯片制造中的广泛应用。

8.光刻工艺(6学时)

(1)教学内容

主要阐述光刻工艺流程、刻蚀原理、光刻胶的特性及掩膜版的制备方法。要求:重点掌握光刻工艺的流程与刻蚀原理;掌握正型与负型抗蚀剂的特点与应用、邻近效应及其对光刻图形的影响与改善方法;熟悉晶片表面图形的刻蚀工艺与表征方法。了解抗蚀剂与掩模材料的种类、各种曝光方法的优缺点以及光刻新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

补充作业:1、2

课外学习:通过书籍或网络资料了解光刻和刻蚀工艺在半导体分立器件与集成电路芯片制造中的广泛应用。

9.电极、布线与组装工艺(6学时)

(1)教学内容

主要阐述电极、布线、键合及封装技术及相关内容。要求:重点掌握电极系统的基本要求,布线金属的电迁移及其带来的不良影响;熟悉布线、组装、键合及封装等基本概念;了解布线的种类及其形成方法、平坦化工艺方法及其分类、电子元器件的主要封装或组装型式与特点及封装新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-1:掌握电子科学与技术专业知识,能够对复杂工程问题提出多个解决方案”。

(3)作业及课外学习要求

补充作业:1、2

课外学习:通过书籍或网络资料了解半导体分立器件与集成电路芯片常用的封装或组装型式及其区别。

10.工艺集成(4学时)

(1)教学内容

主要阐述功率晶体管、CMOS及Bi-CMOS芯片制造的工艺流程与工艺集成新进展等相关内容,复习、归纳各工艺的知识点及其之间的联系,进行课程总结。要求:掌握功率晶体管和CMOS集成电路工艺流程,了解Bi-CMOS芯片制造的工艺流程以及集成电路中所用元器件结构及其隔离工艺等新技术。

(2)对毕业要求的支撑

本知识点的讲授和学习,可以支撑“毕业要求1工程知识”中的“指标点1-4:掌握专业知识,并能够综合应用相关知识解决电子科学与技术工程领域复杂问题”;也可以支撑“毕业要求3设计/开发解决方案”中的“指标点3-3:能够综合利用专业知识设计满足特定需求的器件,电路,系统或工艺流程,体现创新意识”。

(3)作业及课外学习要求

补充作业:1、2

课外学习:通过教材和课件等资料,归纳总结课程所有学习内容。

五、教学方法

课程教学采用多媒体和传统教学相结合的方式,以课堂讲授为主,通过作业、随堂测验及考勤等多环节训练和督促检查,巩固学习成果。本课程每章安排1次作业、1-2次随堂测验。

课堂讲授以衬底制备—外延—氧化—扩散—离子注入—气相淀积—光刻—电极、布线与组装—工艺集成与新进展为明线,以工艺原理、方法、参数计算、设计为隐线,通过问题提出、方法思考、内容归纳、实例设计等教学过程,实现教学目标。

六、考核及成绩评定

课程成绩由平时成绩和期终考试两个环节的成绩综合评定产生。各评价环节所占比例及对教学目标的支撑如下表所示。其中,期终考试采取闭卷形式,内容涉及课程的基本概念和基本方法,题型包括选择题、填空题、简答题、画图题及计算题等。

成绩评定 |

评价环节 |

教学目标 |

平时成绩(30%) |

作业(15%) |

(2)、(3) |

随堂测验(10%) |

(1)、(2)、(4) |

考勤(5%) |

|

期终考试(70%) |

试卷(70%) |

(1)、(2)、(3)、(4) |

通过平时作业、随堂测验与期终考试等对学生专业核心知识、工艺流程分析及工艺设计能力等进行考核,即对毕业要求1、2、3、7的相关指标点的达成度进行评估。

七、教学进程(详见授课日历)

八、教材及参考书

1、《集成电路制造技术--原理与工艺(修订版)》,王蔚等编著,北京:电子工业出版社,2013

2、《电力半导体器件及其制造技术》,王彩琳编著,北京:机械工业出版社,2015

3、《现代集成电路制造技术原理与实践》,李惠军编著,北京:电子工业出版社,2009

4、《半导体制造基础》,GRAY S.MAY 施敏著,北京:人民邮电出版社,2007

5、《硅集成电路工艺基础》,关旭东编著,北京:北京大学出版社,2003

6、《微电子器件工艺》,李乃平主编,武汉:华中理工大学出版社,1995

九、执行大纲应注意的问题

1、教学中应注重基本知识、基本理论和基本方法的讲授,注意精讲多练。

2、结合微电子技术综合实践,重视学生实践能力的培养。

3、教学内容的顺序及其安排仅供参考,教师可根据情况作适当调整。